千亩畈上的“田埂书记” ——记原石台县小河镇东庄村党支部书记陈尚友与他的乡村振兴实践

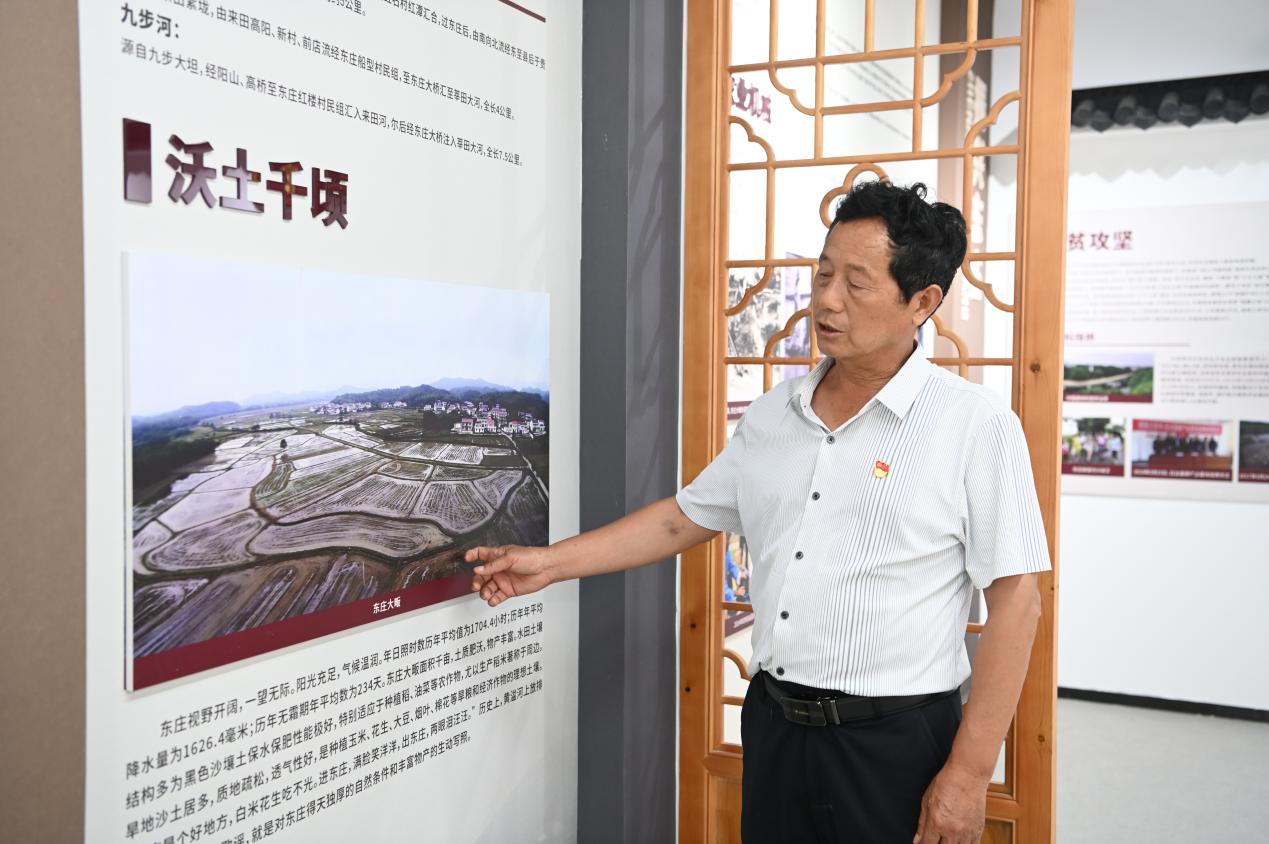

在“九山半水半分田”的皖南石台山区,小河镇东庄村拥有全县少有的、保护完好的千亩大畈。仲夏时节,绿油油的稻田犹如一块翡翠镶嵌在群山环抱之中。田埂上,鬓角微白的陈尚友弯腰查看秧苗的长势,粗糙的手掌抚过嫩绿的秧苗——这片他用二十载光阴深耕的土地,如今已成为皖南山乡村振兴的鲜活注脚。

一位教师的土地情结

2004年盛夏,还是而立之年的陈尚友站在东庄大畈的田埂上,看村里的年轻人陆续外出打工,田地无人打理,而荒废,心里挺不是滋味的。彼时的他辞去村里民办教师,被党组织和村民推选为村党支部书记,他暗自下定决心,要让这片被誉为“石台粮仓”的稻田,不能因种田成本高、收入低而撂荒。

“三尺讲台能育人,千亩良田也能致富!”这位曾在乡村课堂点燃知识火种的民办教师,毅然扛起锄头写政策文件。上任伊始,为说服村民调整种植结构,他带着村“两委”逐户走访,用最朴实的方式算账:“种传统水稻每亩净赚200元,改种荷兰豆能增收2000元!”面对村民的疑虑,他率先带领党员骨干试种。凌晨两点的贵池菜市场,总能看到他带着新鲜采摘的荷兰豆穿梭的身影。当第一季荷兰豆卖出可观收益时,参与试种的农户从5户激增至30户。村民王大姐握着卖豆得来的钞票,眼眶泛红:“陈支书用脚底板走出了致富路,跟着他干,心里踏实!”

陈尚友的用心之处,还在于对政策的敏锐洞察。2006年,中央“工业反哺农业”政策与中国烟草“北烟南移”项目刚发布,他在镇里开会回来,就召开村“两委”会议,商定调整种植结构,他意味深长地说:“以前种田,是为了填饱肚子,现在我们要最大发挥土地的价值,种烟叶不仅能增收,更能争取项目修水渠、建机耕路!”为打消村民顾虑,他立下“军令状”,带领党员干部带头示范。当年,烟叶亩产值达3500元,更重要的是,4000米灌溉沟渠和3200米机耕路如生命脉络般延伸至田间,彻底改写了东庄“靠天吃饭”的历史。村民看着新修的水泥渠,感慨道:“陈支记把政策吃的透透,这是真正为咱农民谋出路!”

一场土地的化零为整

2013年,土地流转政策的春风吹遍全国,陈尚友再次站在了时代潮头。然而,改革之路布满荆棘。王龙组的汪大爷攥着地契,红着眼眶阻拦:“地是祖宗传下来的,流转了我拿什么养老?”红星组的买农资农户堵在村口,情绪激动:“土地集中种,我的生意不就黄了?”

面对质疑,陈尚友带领村“两委”干部成立党员先锋队,挨家挨户宣讲政策、调解矛盾。他蹲在村民的门槛上,掰着指头算“三笔账”:“土地租金、合作社务工、技术顾问补贴,加起来比自己种地多赚一倍!”为打消农资老板的顾虑,他带着村干部连夜制定转型方案:“土地集中后,统一采购需求量更大,我们优先和你合作!”半个月里,嘴皮磨破了、嗓子喊得沙哑,却始终带着微笑。“党员就要当政策的翻译官、群众的贴心人。”他在党员大会上的这句话,成为村“两委”的行动指南,张家2亩、李家3亩、王家4亩……重新丈量每块水田,并画好图纸存档,当年就流转550亩土地,这在石台县也是率先闯出一条新路。陈尚友回忆道:“与村民打交道,我心里有底,因为我们代表是党和政府,群众信任我们,把田地交给我们。关键时刻,是我们党组织的力量尽显。”

这时候陈尚友脑海的想法是“村委会统一流转+第三方经营+村集体配套”模式,来进一步盘活这块土地。可是这么多土地,要找第三方不是一时半会的事,他找镇里的干部一起出谋划策,东奔西走,急得像热锅上的蚂蚁,茶饭不思,还住进了医院。他说:“已经是春上了,田里要种了,能不急吗?”经过再三对比思量,终于与安徽过湾农业科技有限公司签订合作协议,引进了中硒农业科技有限公司落户东庄村。这一合作模式实现了三方共赢:既保障了村民土地收益的稳定性,增加进厂务工收入,又为种粮大户打通了优质农产品的销售渠道,更让企业获得了稳定的优质原料供应基地和规模化生产平台。陈尚友感叹:“那时正好遇上4月18日一年一度的茶叶节前敲定的。”

第一年首笔22万元土地租金和10万元务工收入发放到村民手中,2014年流转的土地面积增加到1100亩,整个大畈几乎都流转给村集体。更令人振奋的是,东庄的改革实践比引发全国关注的贵州塘约村土地集中经营模式早了整整一年。谈及此事,陈尚友只是憨厚一笑:“党员就是要做政策落地的排头兵,让群众早受益一天是一天。”

一条产业链的破茧之路

2016年夏,因长时间雨水天气和稻种的原因,东庄村水稻大面积倒伏在田间发芽、发霉。陈尚友蹲在稻田里,攥着稻谷,内心翻涌:“光流转土地不够,必须健全产业链!有自己的烘干设备和加工厂。”

说干就干。他带头垫资2万元,发动村“两委”成员凑钱创办水稻烘干厂。没有技术,他就抱着说明书彻夜钻研;机器故障,他冒着高温拆装维修。有次烘干设备在凌晨突发故障,为确保农户稻谷及时烘干,他带着党员骨干通宵抢修,汗水浸透衣衫,双手被零件划伤也浑然不觉。村民董月珍回忆:“我们陈支书经常是半夜起来,趴在地上修机器,我们看了既心疼又感动。”正是这份执着,让他从“门外汉”成长为能处理常见机械故障的“土专家”。同时,烘干厂投产当年就达效,实现集体经济创收近8万元。

在打造富硒大米品牌时,陈尚友更是展现出破釜沉舟的决心。2018年,为进一步壮大村级产业实体,发挥“富硒”资源优势,陈尚友一方面四处奔波筹集资金,甚至以个人名义作征信担保贷款30万元,另一方面,带领村“两委”干部,花一个月时间到黄山、江西、安庆等地考察学习。最终建成集粮食烘干、仓储、加工为一体的现代化大米生产加工体系。紧接着,他又筹谋建起了14个大棚的育秧工厂,实现了村集体经济2019年创收超40万、2020年创收超50万“两跳”。

“以前我们稻谷收割后每次都要去附近的大米加工厂加工,费时费力费工。现在,周边乃至青阳等地的老百姓都送稻谷过来加工。”村民马德林自豪地说。一旁陈尚友拿着印有“东庄大畈”大米包装袋笑着介绍道,现在村里统一种子、技术和包装设计,注册了“畈乡缘”“东庄大畈”等品牌,已经走进合肥和南京的商超。

一路走来,东庄村曾连续四年荣获全省农村基层党建工作“五个好”村党组织标兵、全市农村基层党建工作“五个好”村党组织标兵等荣誉称号;他个人也先后荣获两届石台县“十佳村干部”、石台县年度农民创业“带头人”等多项荣誉称号。

一份事业的终身坚守

2021年,陈尚友卸下村支书的担子,但他的脚步从未停歇。作为东庄村谷物种植专业合作社负责人,他又瞄准了育秧大棚的“二次利用”。“插秧结束后大棚闲置太可惜,种哈密瓜试试!”今年春天,他亲自育苗、搭架,在大棚里忙活数月。看着绿油油的瓜苗爬上支架,他笑得像个孩子:“这叫‘一棚双收’,政策里的‘高效农业’就是这个理儿!”

如今的东庄大畈,育秧工厂、烘干中心、加工车间错落有致,土地流转率达95%,村民人均年收入突破2.8万元。陈尚友目光坚定地说:“下一步配合东庄村‘两委’,做好农旅融合文章,让城里人来体验富硒农耕。乡村振兴是‘一辈子的事业’,只要乡亲们需要,我就一直在路上。”(江雪飞 王慧)

(责任编辑:文明网编辑)

仁里镇新街开展慰问活动

仁里镇新街开展慰问活动  千亩畈上的“田埂书记”

千亩畈上的“田埂书记”  仁里镇:多点发力,筑牢安

仁里镇:多点发力,筑牢安 织密救助网络显成效,筑牢

织密救助网络显成效,筑牢 丁香镇:法援“上门”服务

丁香镇:法援“上门”服务 小河镇:打响“旱厕清零”

小河镇:打响“旱厕清零” 山乡好“李”迎客

山乡好“李”迎客 石台县公益协会:

石台县公益协会: 石台县“三点并进

石台县“三点并进 绿化美化齐上阵

绿化美化齐上阵  石台县横渡镇琏溪

石台县横渡镇琏溪 安徽石台县富硒土

安徽石台县富硒土