石台再上安徽日报!感动人的不只是“苹果夫妻”,还有你们!

日前,

安徽日报报道了文章

“烟火池州”④

《 他乡,亦是故乡;“过客”,亦是“家人”》

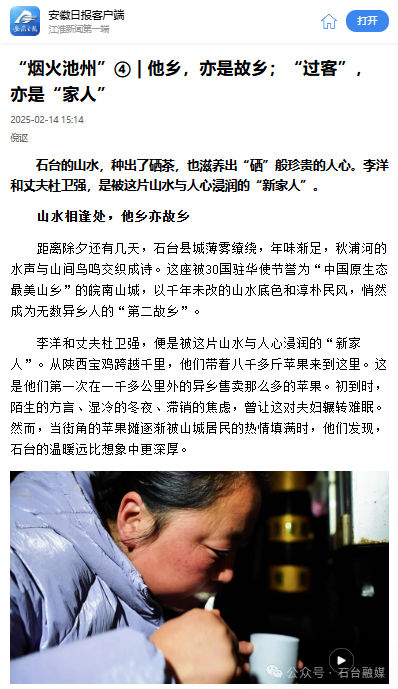

石台的山水,种出了硒茶,也滋养出“硒”般珍贵的人心。李洋和丈夫杜卫强,是被这片山水与人心浸润的“新家人”。

山水相逢处,他乡亦故乡

距离除夕还有几天,石台县城薄雾缭绕,年味渐足,秋浦河的水声与山间鸟鸣交织成诗。这座被30国驻华使节誉为“中国原生态最美山乡”的皖南山城,以千年未改的山水底色和淳朴民风,悄然成为无数异乡人的“第二故乡”。

李洋和丈夫杜卫强,便是被这片山水与人心浸润的“新家人”。从陕西宝鸡跨越千里,他们带着八千多斤苹果来到这里。这是他们第一次在一千多公里外的异乡售卖那么多的苹果。初到时,陌生的方言、湿冷的冬夜、滞销的焦虑,曾让这对夫妇辗转难眠。然而,当街角的苹果摊逐渐被山城居民的热情填满时,他们发现,石台的温暖远比想象中更深厚。

山城烟火里,人心即风景

清晨5点20分,李洋在闹铃声中起身。街灯未亮,她已开始整理苹果,只为让丈夫多睡片刻。杜卫强心疼妻子,总在收摊时坚持到深夜:“街上没人了,咱们再走。”这份相濡以沫的温情,被石台人看在眼里。

“吃了吗?晚上住得可冷?”一句句朴素的问候,成为李洋夫妇最熟悉的乡音。一位大姐递来红包:“过年没回家,祝你们新年好!”这是李洋结婚19年来,第一次收到“陌生人”的新年祝福。对面的商户免费提供热水充电,旅社老板邀他们洗澡,街坊送来腊肉和山野菜。环卫工钱阿姨感慨:“他们摊位干干净净,像打理自己家一样。”

石台人的善意,如同这里的山水——不喧哗,却绵长。这座以“硒茶”闻名的小城,土壤中富含滋养生命的元素,而人心亦如土地,以包容与关怀滋养着每一位“过客”。正如快递员檀世旺,他翻山越岭为留守老人代收快递,甚至自掏腰包为孤寡老人买毛衣;又如理发师唐红霞,每月带着工具骑行山路,为敬老院老人免费理发,一坚持便是十年……

“中国好人”“最美职工”、五一劳动奖章获得者,日行百里翻山越岭的石台县快递员檀世旺。王慧 摄

千年文脉中,温暖有回声

石台的温情,藏在历史的褶皱里。严家古村的马头墙下,严子陵后裔延续着“耕读传家”的古训;白石岭的青石板路上,600年的古树见证着“你添一把柴、我赠一瓢水”的邻里互助。

而今,这份文化基因化作更生动的现代叙事:全县多个村开通临时账户,“救急难”互助社共筹集资金超过308万元;残疾人家庭医生签约服务覆盖80%以上;婚姻登记户外颁证基地里,新人们立下誓言,志愿者送上硒茶作贺礼。这座小城,将“文明”刻入肌理——祠堂变身家风馆,红色村落成为教育基地,连十番锣鼓的乐声里都流淌着“守望相助”的旋律。

晨雾下的石台。崔晓英 摄

此心安处,皆是团圆

元宵节那日,李洋夫妇在摊位前煮了一锅汤圆。视频接通时,屏幕那头是宝鸡老家的父母,这头是石台街坊的笑脸。“在哪儿过年不重要,心里暖就是团圆。”杜卫强说。

石台县融媒体中心得知李洋夫妇的经历,在元宵节当天连续十几个小时跟踪采访拍摄,当晚推送了《跨越千里的陪伴》短视频,引发全城关注。县城的居民们担心苹果滞销,盼望这对夫妻能早日返乡,于是他们纷纷涌向苹果摊位,你五斤我十斤地抢着购买。正月十六,一天之内,八千斤苹果售罄。有人驱车百里来采购,有人悄悄留下保暖衣物。临行前,李洋将摊位打扫得纤尘不染:“石台人待我们如家人,我们不能辜负这片干净。”

石台县居民们纷纷前来摊点购买苹果为李洋夫妻分忧。江雪飞 摄

这样的温暖并非孤例。石台县仙寓镇的江雪花,16年如一日照顾瘫痪丈夫,用坚韧诠释“不离不弃”;丁香镇教师陈国平,扎根乡村28载,成立公益协会助人无数;兰惠广告的李锦林,捐献角膜、献血救人,以公益为毕生追求。他们与抢着购买苹果的县城居民一样,都是这座山城“暖心”的缩影。

山水有灵,人间值得

石台的美,不止于牯降的俊美、仙寓山的富硒山泉、蓬莱仙洞的奇观,更在于那些“微不足道”的瞬间:古徽道上,老乡为徒步者递上一碗热茶;富硒茶园里,农科院专家手把手教村民改良工艺;骑行赛途中,选手与村民们的挥手致意。

李洋夫妇离别石台,踏上返乡路的那日,山城细雨蒙蒙。秋浦河畔,似有人轻声哼唱起石台民歌,那歌声悠远绵长,宛如低语:此心安处,他乡亦是故乡;“过客”,亦是“家人”……

苹果卖完了,李洋夫妇即将启程返乡。江雪飞 摄

后记

石台的山水,种出了硒茶,也滋养出“硒”般珍贵的人心。当异乡人成为“家人”,当古村落焕发新生,这座皖南山乡正以最质朴的方式诠释:好山好水,终不及人间的温度。

(石台县融媒体中心江雪飞、吴伟、汪琳琳、王慧对本文亦有贡献)

石台山水一隅。倪讴 摄

(责任编辑:文明网编辑)

石台县人大常委会调研全县

石台县人大常委会调研全县 石台再上安徽日报!感动人

石台再上安徽日报!感动人 石台:小城里的“苹” 凡

石台:小城里的“苹” 凡 七都镇开展节前走访慰问活

七都镇开展节前走访慰问活 慰问送真情,关怀暖人心—

慰问送真情,关怀暖人心— 石台县工商联携青企联开展

石台县工商联携青企联开展 山乡好“李”迎客

山乡好“李”迎客 石台县公益协会:

石台县公益协会: 石台县“三点并进

石台县“三点并进 石台县文化馆项目

石台县文化馆项目 绿化美化齐上阵

绿化美化齐上阵  石台县横渡镇琏溪

石台县横渡镇琏溪